「ふくしま建築探訪」では今年度から、福島と関わりの深い建築家へのインタビュー企画「どうしても聞きたい!」をスタートしました。初回の隈研吾氏に続いて登場するのは、南会津町を拠点に新たな木造建築で注目を集める「はりゅうウッドスタジオ」です。創設者の遺志を継ぎつつも、未開のフィールドを切り開く滑田崇志(なめだたかし)氏と斉藤光(さいとうひかる)氏に話を聞きました。 (聞き手は宮沢洋氏)

滑田崇氏(左)と斉藤光氏(右)。南会津の事務所の前で(写真:宮沢洋)

――「はりゅうウッドスタジオ」の活動は、10年くらい前からユニークな木造建築や「縦ログ構法」などで気になっていました。今日はお目にかかれてうれしいです。まず、事務所名の「はりゅう」というのはどういう意味なんですか。

斉藤光(以下、斉藤):地名です。ここは南会津郡南会津町の針生(はりゅう)という集落なんです。

滑田崇志(以下、滑田):この事務所を立ち上げた芳賀沼整(はがぬませい、1958~2019年)が、ログハウスブームで針生地区に拠点をつくった友人のカメラマンに「ここは針生だから、はりゅうウッド村とか、はりゅうウッドスタジオとか面白いんじゃない?」と言われて、遊びでつけた名前だそうです。

インタビュー中の2人を見守るかのような芳賀沼整氏の写真(インタビュー中の写真:福島県、以下も)

──芳賀沼整さんのニックネームなのかと思っていました。「ハリウッド」のもじりなんですね。この事務所に車で来る途中に、「芳賀沼製作」という看板が見えましたが、あれは芳賀沼さんと関係がある会社なのですか。

滑田:お兄さんが経営する工務店です。芳賀沼整さんはそこの3兄弟の三男で、工務店に所属していたんですけれど、自分は設計事務所を作ったんです。

斉藤:生前は、芳賀沼製作の家づくりにおいて、木造の様々なことを、大工さんやお兄さん達にも教えてもらいました。先ほど見ていただいた「きとね」(みなみあいづ森と木の情報・活動ステーション)は、整さんが亡くなった後になりますが、施工者を決める入札で芳賀沼製作が落札して、施工をしてくれました。

「きとね」(みなみあいづ森と木の情報・活動ステーション)。2022年竣工。設計:福島県建築設計協同組合(担当事務所:はりゅうウッドスタジオ)、施工:芳賀沼製作。はりゅうウッドスタジオの事務所から車で15分ほどのところにある

──今回の記事は、「建築」のことを全く知らない方にも読んでいただきたいので、いちからうかがいます。お二人はどうしてはりゅうウッドスタジオに所属することになったのでしょうか。

滑田:芳賀沼さんは「遅咲きの建築家」だったと思います。で、40歳近くになって東北大学の大学院に入ったんです。今の僕たちくらいの年ですね。

滑田崇志。1980年徳島県生まれ。2002年東北大学工学部建築学科卒業。2005年東北大学大学院工学研究科都市・建築学専攻修了。修士(工学)。一級建築士、建築積算士。株式会社はりゅうウッドスタジオ代表取締役。

──芳賀沼さんはそれまでも設計事務所をやっていらしたんですか。

滑田:お兄さんたちが日本の先駆けとしてログハウスをやりはじめていたんですけれど、一方で整さんは、自分の強みを模索していたのだと思います。まず、芳賀沼製作の設計を担っていた建築家の野口さんに出会って設計を始め、東京理科大学工学部建築学科二部に35歳ぐらいのときに入ったんですね。ただその後は、デザインだけではなく論文を書こうと考えて、そこから東北大学の近江隆先生のいる都市分析学研究室の修士(大学院)に入った。ちょうどその頃、僕らは大学生として東北大にいたんです。

整さんは、サンダルを履いて学内をふらふらしていたので山賊みたいだなんていう先生もいて、なんだか面白い人がいるなあ、と(笑)。整さんは、修士の同級生と仙台の八木山で一軒家を借りていて、僕はそこに転がり込みました。そんな流れで、整さんから「アルバイトに来ないか」と誘われました。

2002年で、就職氷河期だったんですよ。アトリエ系の設計事務所に行ってもかなりの薄給だと言われていた頃でしたから。それよりも整さんのところなら実際に建築をつくることに近いので勉強になりそうだな、と。僕ら以外にも先に先輩が集まって、事務所がスタートしていました。今は個人で活躍されている藤野高志さん(1975年生まれ、生物建築舎を主宰)も当初のメンバーです。

──芳賀沼さんは、設計の実績があるわけではないのに、人が集まってくるんですね。

滑田:そうなんです。当時は、実績はなかったと思うけど、整さんの建築やプロジェクトへの真剣な姿勢に、なんだか共感する学生が多かったんだと思います。

──斉藤さんは、滑田さんと東北大学の同級生なんですよね。

斉藤:はい。隣の研究室に整さんがいて、夜中によく研究室にやってくるモジャモジャ頭の変な人がいるぞって(笑)。

私も就職のこととかを相談させていただいていました。そうしたら、「今住宅をやっているから手伝ってみる?」みたいな感じで声をかけてくれたんです。

──お2人はどちらの出身なんすか。

滑田:僕は四国の徳島県生まれ香川県育ちです。「雪が珍しい」っていう場所から来ました。

斉藤:私は名古屋出身で、自然とはあまり触れ合わずに育ちました。

──えっ、そうなんですか。じゃあ、事務所に入るときにはこんなに長くやるとは思わなかった感じなんですか。

2人同時:思っていないです(笑)。

斉藤:長くて3年くらいかな、と。

滑田:ひと通り学べることをここで学ぼうという感じでしたね。

斉藤:設計事務所といっても、その頃はまだ工務店から仕事をいただくものが大部分で、住宅を通しての学びはとても刺激的でしたが、一方でアトリエ系で学ぶ同年代と比べ、引け目を感じていました。だから、そこでずっとやるというよりは、ここで勉強させてもらったら、次のことを考えなくちゃ、と思っていましたね。

斉藤 光(さいとうひかる)。愛知県生まれ。2002年東北大学工学部建築学科卒業。2004年東北大学大学院工学研究科都市・建築学専攻修了。修士(工学)。一級建築士。2020年から東北大学大学院工学研究科特任講師を務める。

滑田:そうこうするうちに、先ほどの藤野さんが退社されて、整さんから「お前、社長やれ」って言われたんです。2006年に株式会社化したんですけど、その時点で僕が社長になりました。

──なぜ整さんではなく、滑田さんが?

滑田:整さんは、社長みたいな業務が嫌いな人だったんです(笑)。僕は社長だと言っても、“雇われ社長”だったんですけれど、やめづらくなってしまいました。

──なるほど、それが整さんの作戦だったんですかね(笑)。

滑田:その頃から、この場所で自分たちがどうキャリアを築いていくかを考えるようになりました。それで、2009年に「SDレビュー」(鹿島出版会が主催する“若手の登竜門”の建築賞)に出しました。なんとかこの環境から発信したいと思ったので、SDレビューに入賞したときはすごくうれしかったですね。

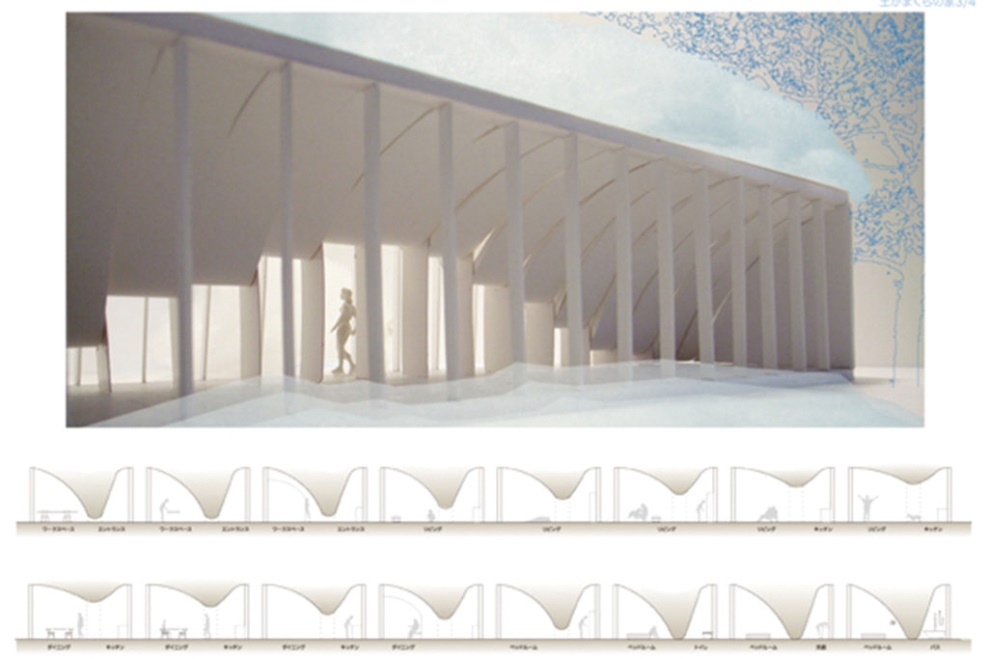

事務所に置かれていた「土かまくらの家」(計画案)の模型(写真:宮沢洋)

──これはなかなかのインパクトですね。住宅ですか。

斉藤:「土かまくらの家」という名前で、私たちの住まいの計画案です。土を屋根の上に載せて、大きな蓄熱体の下で暮らすという提案です。

──木造ではないんですね?

滑田:一部は木造ですが、上の土かまくらの部分は鉄骨造です。その頃は木造以外のことがやりたかったんです(笑)。

谷型にカーブしたコルゲートの屋根が、緩やかにつながり、洞窟のような室内空間をつくる。曲面天井により分節される室内は、大きなワンルーム。屋根のくぼみには、建設残土を入れ、雑草が覆い、締め固められる。土は大きな蓄熱体となり、北国の室内環境を穏やかに保つ。SDレビュー2010入選(資料:2点ともはりゅうウッドスタジオ)

──なんと、今の活動からは想像がつきませんね。

滑田:このプロジェクトが入賞してうれしかったし、大きな自信にもなったのですが、震災前はやっぱり先が見えない感じが大きかったですね。こういうものをやりたいとは思っても、どうやって社会に訴えるプロジェクトに携われるのか、よくわからなかった。

──想いと現実が一致しなかったんですね。いつ頃から自分たちらしいことがやれるようになってきたのですか。

滑田:大きく変わったのは、震災があってからです。震災前は、施主と住宅の物語をどうつくっていくのかということにはフォーカスしていたんですが、震災後は仮設住宅などで社会的に建築家が何ができるかということへ意識が向かいました。震災直後は、整さんのお兄さんたちも所属する団体のチームで、仮設住宅をログハウスで約500戸つくったんです。僕らは、JIAの福島の方や、他の木造構法による建設業者の方や日大工学部の浦部先生の研究室とも協力し、官民学で協力して建築をつくるという経験をだいぶさせてもらいました。整さん自身も車で寝ながら東北中を駆け回っていました。

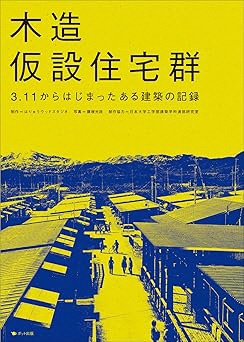

はりゅうウッドスタジオが中心になってまとめた『木造仮設住宅群: 3.11からはじまったある建築の記録』(ポット出版、2011年12月刊)

滑田:そんななかで、岩手県の釜石でも手伝ってもらえないかと声が掛かって、そのときに初めて、難波和彦さん(建築家、東京大学名誉教授)と「縦ログ」を使って集会所をつくりました。

「KAMAISHIの箱」。2012年竣工。設計:難波和彦・界工作舎+はりゅうウッドスタジオ+日本大学工学部浦部智義研究室。岩手県釜石市の仮設の集会場。中心市街地にある大只越公園とJR釜石駅に近い鈴子公園の2カ所につくられた(写真は前者)。4mのログ材を縦に並べて壁面とし,解体と再組み立てが可能な乾式構法とした(写真:2点とも藤塚光政)

──それが今につながる「縦ログ」の原点なんですね。木材を縦に並べてパネル化する構法ですが、そういうものはそれまで全くなかったのですか。

滑田:日本でも壁柱というものや、外国でもありました。製作が非常にシンプルで、現場での組み立ても高度な技術を必要としません。いま話題になっている「CLT」(直交集成板=Cross Laminated Timber)は、木材同士を接着するのに大きな工場が必要ですが、縦ログのパネルはボルトやビスでつなぐので、どこでもつくれます。

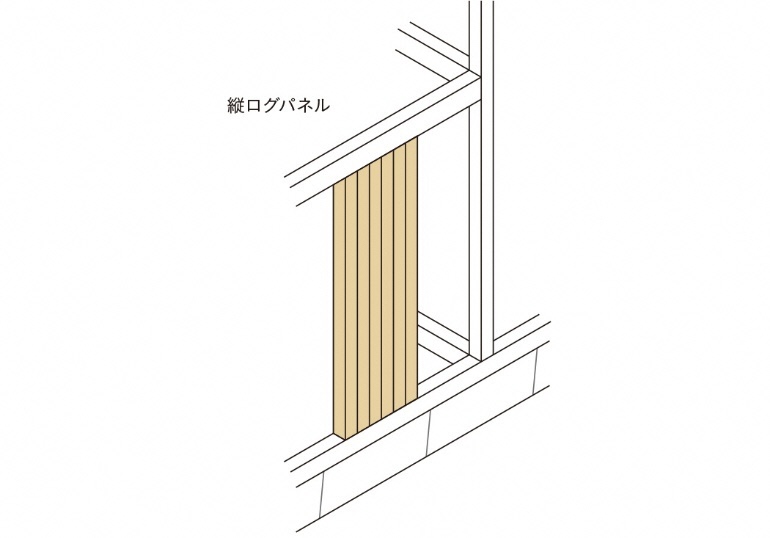

縦ログパネルのイメージ図。縦ログパネルは、在来構法の軸組みのなかで使うことができるのも利点(資料:はりゅうウッドスタジオ)

斉藤:整さんは震災前から縦ログに確信があって、仮設住宅でもやりたかったんだけれど、当時は実績がないので、応急仮設500戸を縦ログでつくるのは難しかったんです。それで、構法に詳しい難波さんの力も借りて、仮設住宅ではなく、集会所で採用しました。

──その集会所で、これは使えそうだぞ、と。

斉藤:はい。それで次は、自邸で使いました。さきほど話した「土かまくらの家」を震災後につくるのはちょっとおかしいんじゃないかという話になって…。

滑田:こんなものを今つくっていいのか、と。それで方向性を変えて、実験的に縦ログを使ってつくってみよう、ということになりました。これです。

「はりゅうの箱」。2012年竣工。設計:はりゅうウッドスタジオ。監修:難波和彦+界工作舎。初めての縦ログ構法による住宅。150mm×6mのスギ柱をつなぎ合わせてパネルをつくった。雪深い地域に立地しているが、南側に大開口を設けて日光を取り入れ、暖炉の熱を基礎下に循環させるなど、温熱環境を工夫した(写真:3点とも藤塚光政)

──土かまくらの家とは一転して、シャープなデザインですね。

斉藤:この住宅は、事務所から1㎞ぐらいのところにあります。難波さんに監修者として見ていただきながら進めたので、「はりゅうの箱」という名前にしました。

──なるほど、難波さんは「箱の家シリーズ」を設計していますものね。

滑田:この「はりゅうの箱」が賞をもらえたこともあって(「JIA東北住宅大賞2013)など)、その後、縦ログを使うチャンスが増えました。例えばこれは、遠藤政樹さんと南会津につくった投球練習場です。

「びわのかげ 投球練習場」。2016年竣工。設計:EDH遠藤設計室+はりゅうウッドスタジオ+江尻建築構造設計事務所(写真:藤塚光政)

──投球練習というのは、野球の投球ですか。

斉藤:はい、子どもたちが冬にもソフトボールの投球練習をできるようにという施設です。だから細長くて。壁も傾斜してるので、教会のようでちょっと神秘的な感じです。

南会津地方の雪深い冬期間も利用可能なソフトボール用投球練習場。震災以降スポーツに関わる機会を制限された福島県内の子どもたちが集える場として計画された。地元の技術で生産できることを前提とし、南会津の工務店でパネル化した縦ログ構法を採用した(写真:はりゅうウッドスタジオ)

滑田:最近では、須賀川でこども園を設計しました。

「認定こども園らみどり」。2023年竣工。設計:はりゅうウッドスタジオ。既存の桜の木を残し、丘の地形に取り付くような屋根を架けた。構造は、縦ログ構法とし、それぞれの縦ログの壁が、300mm角杉の大径木を支え、その上に架けた登り梁であるスギ、アカマツ ( 地域材 ) を支える構成。福島県のプレカット会社は木材の3次元加工技術が優れており、この技術を活かした構造(写真:2点とも早川記録)

──さきほど「きとね」をご案内いただきましたが、そこで聞いた「南会津は必ずしもスギの名産地というわけではない」という話が意外でした。そういう場所でこそ縦ログや「重ね梁(かさねばり)」が有効なのだ、という話でしたが、それをもう一度うかがえますか。

「きとね」の室内。壁は縦ログのパネ。梁はスギの角材を8段に重ねた「重ね梁」を使った(写真:2点とも宮沢洋)

斉藤:スギには「とびぐされ(飛び腐れ)」という木の被害があって、南会津のような雪がたくさん降る場所だと枝がしなって、ボキッと折れちゃうんです。きちんと枝打ちをすれば折れないんですが、手をかけることが難しい場所では、枝が折れ、そこから菌が入って腐ったり、節の多い材になるんです。そうすると、きれいな化粧材にはならない。

縦ログや重ね梁だと太いまま使えるので、飛びぐされや節がそれほど目立たないんです。南会津では、先人が植えてから60年、70年がたって、今、適齢期に育った杉材を使わなければ森が新陳代謝しないので、縦ログ構法や重ね梁でたくさんの木材を使う構法が有効だと考えています。

──なるほど。縦ログもそうやって徐々に実績が増え、社会とのつながりが確かなものになってきたなかで、整さんが2019年に亡くなられます。突然だったんですか。

斉藤:なんとなく調子が悪そうではあったんですが、病気だということを私たちが知ってからは半年ぐらいで亡くなってしまいました。

──「きとね」の設計はその後に始まったのですか。

斉藤:ちょうど打合せが始まった頃に入院されました。治療の合間の退院があったので、そこで打合せに出席したいって言っていたのですが、タイミングが合わず、結局、整さんは打合せには1回も参加できませんでした。2019年の5月に入院して、その年の12月に亡くなられました。

──はりゅうウッドスタジオをこの後どうするかといった話もあったんですか。

滑田:ありましたね。ずっと継続していたお客さんがいたのでその方の仕事は、ちゃんとやらなければいけない。それが終わった頃、スタッフに、「自分のこれからのことを考えて無理にいなくてもいいよ」と言いました。もう工務店の後ろ盾は期待できないし、独立して設計活動を行う組織になるから、と。

──拠点を移して、名前も変えるということは考えなかったんですか。

滑田:それも一時は考えました。整さんがいなくなって、僕たちはよそ者なので、ここにいる理由がないんじゃないかと。

斉藤:若い頃から慕っていた整さんがいなくなって、1回リセットしてもよかったんですけれど。

滑田:でも、整さんが育ててくれたネットワークもあるし、福島の人たちには大変お世話になったので、整さんがつくってきたものをさらに延長・発展させていこうと。

斉藤:今はおじいさんになってしまった大工さんたちに、私たちは現場で1つずつ教えてもらったので、それを今度は伝えていきたい。「針生でやっていこう」と覚悟を決めて、針生の集落の中へ事務所を移したんです。

はりゅうウッドスタジオの南会津本社は1916年(大正5年)に建てられた「阿久津家住宅店蔵」を事務所に改装したもの。国の登録有形文化財でもある(写真:宮沢洋)

──この仕事場は、整さんが亡くなった後なんですね。

斉藤:はい。以前は芳賀沼製作の反対側の小さな建物に事務所がありました。芳賀沼製作から借りていた場所です。

──なるほど、それはなかなか頭が上がらないですね。

斉藤:場所を変えて、集落に開くような形でやっていこうと考えて移ったのがこの事務所です。

滑田:最近では、「標高700mの設計事務所だ」みたいなことを言っているんです。

──あ、それは私もWEBサイトで見て、すごくいいキャッチコピーだと思いました。

斉藤:ここに拠点を構えたらもう、ここでいることをブランド化しようと。

滑田:ここでしかできない設計とか。ここでしかできない形とか。東京に行ってしまうと、たくさん優秀な人たちがいますから。

斉藤:それまでは、はりゅうウッドスタジオというと、整さん自身がブランドでしたから。「標高700mで建築を考える」っていうキャッチフレーズを、ここに移ってからみんなで考えました。

──そういう意味で「きとね」は、新生・はりゅうウッドスタジオの方向性を示すような建築になりましたね。とてもいいスタートを切ったように思えます。

滑田:整さんが関わらなくなって初めてのプロジェクトだったので、これが成功しないと事務所が潰れちゃう、というプレッシャーもありました。木をたくさん使うのでプレゼンの前にはヒヤヒヤのところもあったのですが、町の方に受け入れてもらって、「こういうのだったらやってみたい」っていうことになって本当によかったです。

──あの重ね梁は、名前はないんですか。(注:通常の重ね梁は2本の木材、多くても3本を重ねた状態を指す)

滑田:特にはないです。普通に「重ね梁」って言っていますね。

──名前つけましょうよ。キャッチコピーは重要ですよ(笑)。今後、あれを使う予定はないのですか。

斉藤:建設中の保育園でも採用しています。天栄村の棚田の風景の中で、重ね梁が段々にはしる保育所を今、工事監理しています。

建設中の保育園の説明をする斉藤氏。「きとね」で使った重ね梁が2段に重なるような架構となる予定(写真:宮沢洋)

──最後になりますが、福島で建築を学ぶ若い人に向けて、福島で建築をやることの面白さとか、ここならではの可能性みたいなことをうかがえますか。

斉藤:福島には広葉樹などの森林資源があること、そしてプレカット(現場で組み立てる木材をあらかじめ工場で機械加工しておくこと)の技術が全国的にみてレベルが高いということですかね。福島には木造が得意な会社が多くて、ダイテックさん、オノツカさん、藤寿産業さんといった3Dの加工技術に長けたところが揃っているんです。

──そういえば、このサイトで取材した日本大学工学部(郡山市)のロハスの森「ホール」の木造架構がプレカットだと聞いてびっくりしました。

日本大学工学部の「ロハス工学センター棟」(ロハスの森「ホール」)の室内と模型。2024年竣工。設計:浦部智義・岩城一郎・中野和典・宮岡大/日本大学工学部ロハス工学センター(計画)、はりゅうウッドスタジオ+日本大学工学部浦部智義研究室、施工:蔭山工務店(写真:2点とも宮沢洋)

滑田:あれは藤寿産業さんがプレカットを担当しました。藤寿産業さんは大阪・関西万博の「大屋根リング」のプレカットも一部やられています。大断面の木造の3Dのプレカットができる会社はそもそも少なくて、3社もそろっている福島は相当珍しいと思います。

斉藤:場所が近いとすぐにプレカット工場に行けますから、情報交換もしやすい。

滑田:あとは、地方だと人が少なくなっていて、この針生地区も空き家が増えているんですけれど、その中で、残された人たちで何かを考えながら仕事をしていくっていうのが、すごくモチベーションになる気がしますね。

──もう少し具体的に言うと?

滑田:地域を盛り上げてきた先輩たちが次々と引退する時代になりました。かつては都市に目が向いて、地方はどこか色褪せて見えていたけれど、今は地域の空間に新しい価値を見いだして、みんなで利益を分けるような形をつくることも大事。そんな場では、設計者がチームのハブになりやすいんです。市場原理の中で都市で再開発ばかりやるよりも、地方で新しい可能性を探り、それを世界へ発信して共感を広げていくほうが、ずっと面白い。雪深い会津には、よそ者でも時間をかけて受け入れてくれる懐の深さがあります。中通りには開拓者の気質があり、そして浜通りでは、太陽が明るく新しい動きが生まれている。こんなに違う三つの地域で活動できることが、僕たちにとって一番のやりがいです。荒野を切り拓くように、地域で挑戦する建築人がもっと増えたらうれしいですね。

──この記事は福島だけではなく、全国の建築系学生に読んでほしいと思います。本日はありがとうございました!

インタビューは2025年8月9日に実施した。左は聞き手の宮沢洋氏