福島県では、2022年度に「ふくしま建築探訪」を開設し、福島県建築文化賞受賞作品を中心とする作品紹介や、宮沢洋氏による手描きイラストのリポート(「ふくしま三つ星建築」)など、建築を志す学生や若手技術者に親しみやすい情報を発信してきました。今年度からは、福島と関わりの深い建築家へのインタビューを通じて建築文化と地域の魅力発信をシンカ(進化・深化・新化)させる新企画「どうしても聞きたい!」をスタートします。第1回は、日本の建築界を最前線でリードする隈研吾氏。さて、福島との関わりとは? (聞き手は宮沢洋氏)

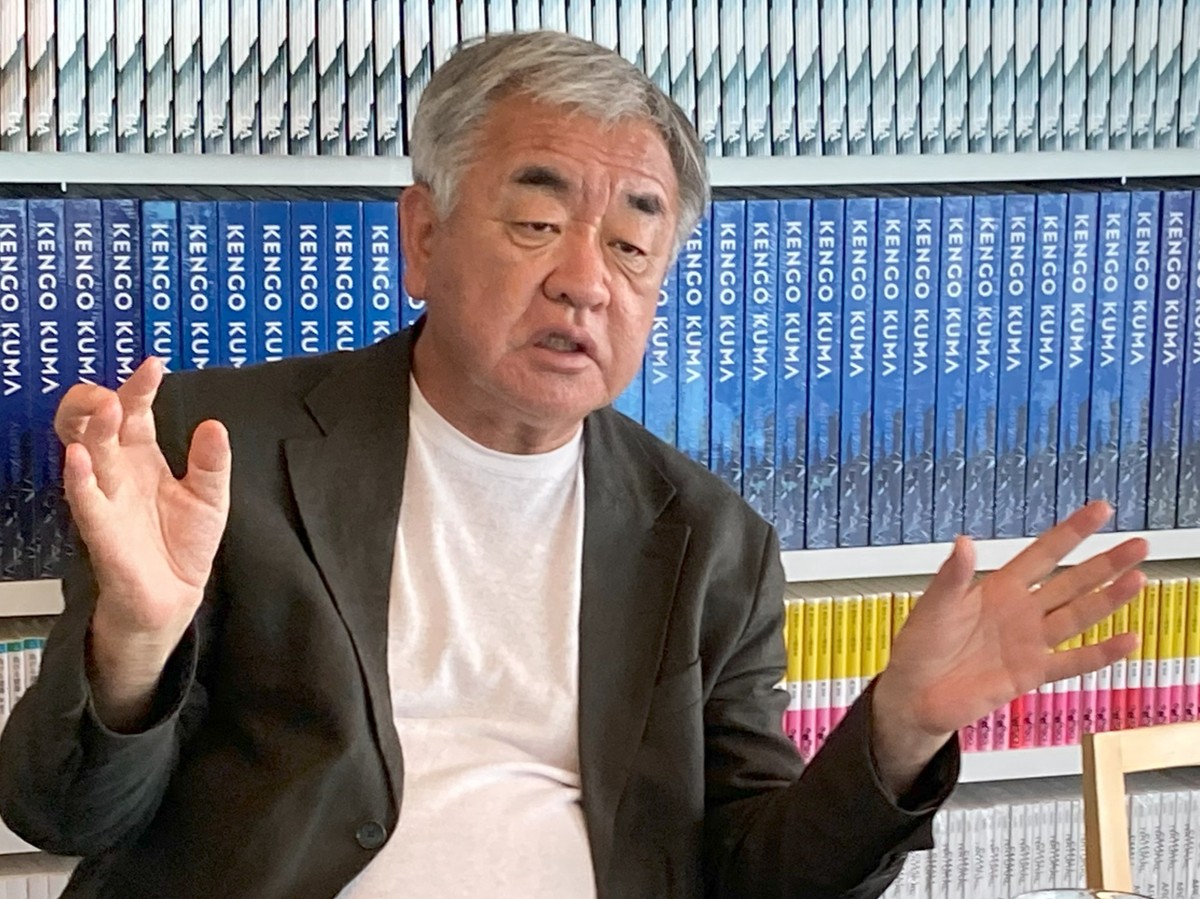

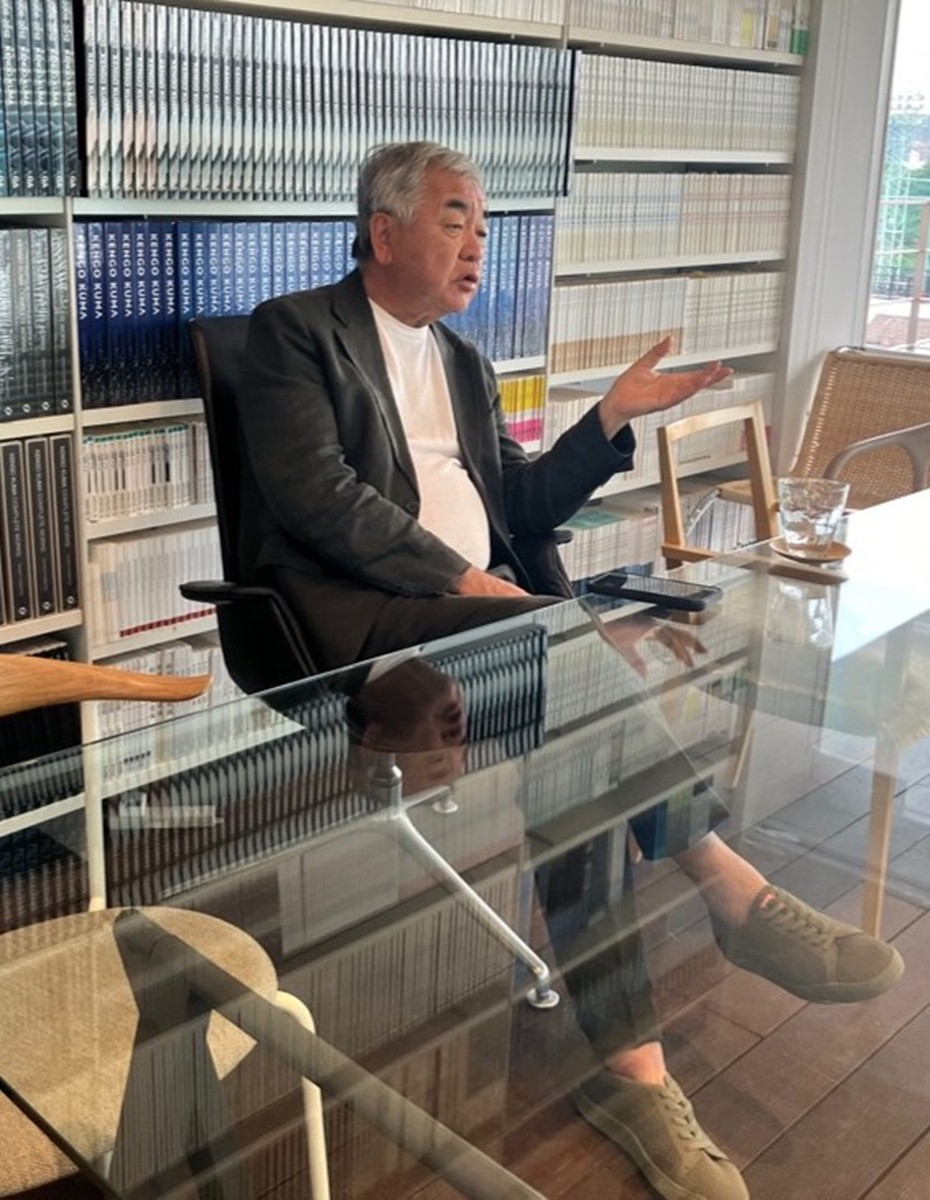

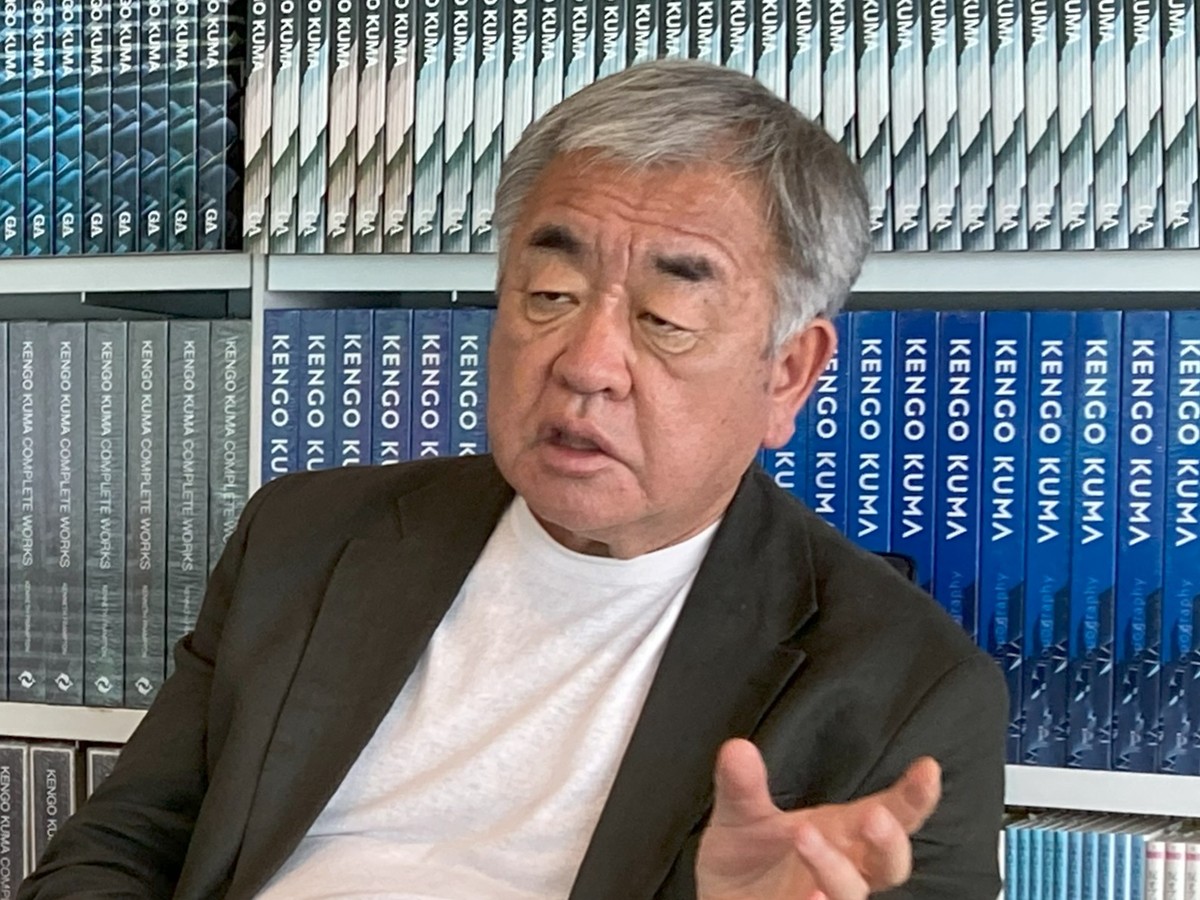

隈研吾氏(写真:福島県)

――今年度からインタビューシリーズを始めることになって、ちょうど福島市内に隈さんが設計した工場が竣工するという案内状をもらった直後だったので、「トップバッターはぜひ隈さんに」と、インタビューをお願いしました。

福島には震災以降、ずいぶん通っているんですよ。僕でよければ何でも。

──先日見学させていただいた工場は、波打つようなシルエットが実に隈さんらしい建築でした。機械工具メーカーの日東工器(東京都大田区)が福島市内に建設した東北日東工器の「おおざそう工場」です。これはどういう経緯で設計をすることに?

2025年、福島市大笹生に完成した東北日東工器おおざそう工場(写真:宮沢洋)

工場のエントランス前に立つ隈氏。2025年7月1日に行われた内覧会にて(写真:宮沢洋)

実は、工場を設計したのは初めてなんですよ。声をかけてくれた日東工器の小形明誠社長は、大学時代のサークルの友人です。「工場」という建築タイプはずっと設計してみたかったので、すぐにやろうと決めました。

敷地を見に行ったら、すごくいい風景なんですね。福島駅からそんなに離れていないのに、平地に緑がばーっと広がっていて、背後に山々が見える。

──福島大笹生インターチェンジのすぐ近くですが、確かにおだやかな場所ですね。

そういうおだやかな風景に合うような外観にしよう、とすぐに思いました。それがこの工場で働く人たちの誇りになるだろう、と。

──外壁の曲面は山並みに合わせたわけですね。

ただの箱みたいな工場はここにふさわしくないと思ったんです。予算がかなり厳しかったので、途中段階では、実現があやぶまれたときもありました。それでも、現実的な方法で曲面をどうつくるかを模索してあの形が実現しました。直線の傾きを変えていくことで生まれる施工しやすい曲面を使って、コストを抑えたんです。

印象的な曲面の外観(写真:宮沢洋)

──曲面自体はそれほど複雑なものではありませんが、壁面が長い建物なので、フラットな面から曲面への変化が印象的です。

そう、工場ゆえの壁の長さが生きるだろうなと思ったんです。

──今回は2種類のルーバー(細長い材を隙間を空けて並べたもの)を使い分けていますね。外壁面には工場らしい精緻な印象のアルミルーバーを使い、軒裏には温かみのある木のルーバーを使っています。木のルーバーは隈さんの提案ですか?

はい。福島は木材がたくさん取れるところなので、ここでは県産のスギを使いました。地元の材料を使うことも、働く人たちの誇りになると考ました。

隈研吾氏・建築家。1954年横浜市生まれ。1990年、隈研吾建築都市設計事務所設立。慶應義塾大学教授、東京大学教授を経て、現在、東京大学特別教授・名誉教授、日本芸術院会員。50を超える国々でプロジェクトが進行中。自然と技術と人間の新しい関係を切り開く建築を提案。主な著書に『隈研吾 オノマトペ 建築 接地性』(エクスナレッジ)、『日本の建築』(岩波新書)、『全仕事』(大和書房)、『点・線・面』(岩波書店)、『負ける建築』(岩波書店)、『自然な建築』、『小さな建築』(岩波新書)、他多数(写真:福島県)

──隈さんは横浜の出身で、もともと福島に縁はなかったのではないかと思います。福島県内のプロジェクトは、玉川村の「川/フィルター」※が最初になりますか? (注※1996年に完成した「乙字亭」という蕎麦店を指す。雑誌での発表名が「川/フィルター」だった)

そうですね。福島では「川/フィルター」が最初で、その次がいわき市の「冷泉寺」ですね。

──もともと蕎麦店の方をご存じだったのですか。

いや、飛び込みで依頼があったんですよ。須賀川のお蕎麦屋さんの息子さんで、僕よりちょっと若い人です。お蕎麦屋さんといっても、麺をつくっている工場で、自分がつくる麺を多くの人に食べてもらう場所をつくりたいと依頼があったんです。

僕は食べ物の話が基本的に好きなんですよ(笑)。建築が面白くて、食べ物がおいしければ、いろんな人が来る。こんな魅力的な仕事はない。すぐに「敷地を見に行きます」と答えました。

──阿武隈川のほとりですね。

敷地を見に行ったら、それがまためちゃくちゃ面白い。普通、川沿いって公共が土地を持っているものなのに、ここは本当に川に向かって傾斜する形で土地があった。こんなところに建てていいのかみたいな場所です。これは絶対にいいものにしましょうって、盛り上がって……。

震災以降、閉じたままだった「川/フィルター」(乙字亭)。2022年9月に撮影(写真:宮沢洋)

──このときも敷地からインスピレーションを?

はい。僕はその頃まで、建築を「隠そう」とか「消そう」っていうことをよく言っていたんですよ。代表的なのが「亀老山展望台」(1994年、愛媛県今治市)ですね。

外観がほとんどない亀老山展望台(写真:宮沢洋)

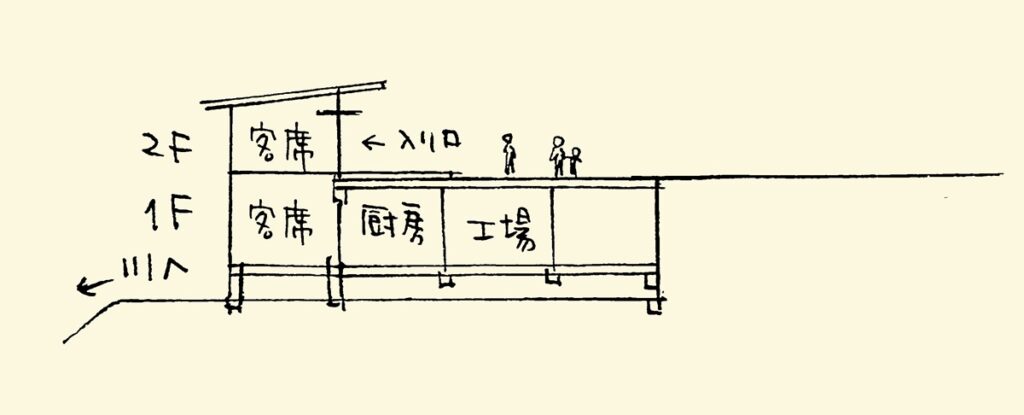

「埋める」という方法はそれまでかなりやっていたんだけど、ここは「半埋め」なんです。製麵の工場部分は埋まって見えないけれど、店舗の部分は川側からよく見える。

半埋め建築というのは、僕の建築ではそれまでになかったもので、自分でもすごく気に入っています。

断面をざっくり描くとこんな感じ(イラスト:宮沢洋)

──あのロケーションが自身の転機を生んだと。

あのロケーションと、あとはコストですね。全部埋めるっていう方法は現実的にお金がかかるんです。

──でも、製麺工場の部分はほとんど埋まっていますよ。

埋まって見えるけれど、土で埋めているわけじゃなくて、建物の上を防水して駐車場にしてるだけ。敷地が自然に傾斜しているところなので、そんなに掘っているわけではない。無理をしてないんです。だから、自分でもよくできた作品だと思っているんです。

改修されて生まれ変わった後の駐車場側外観(写真:宮沢洋)

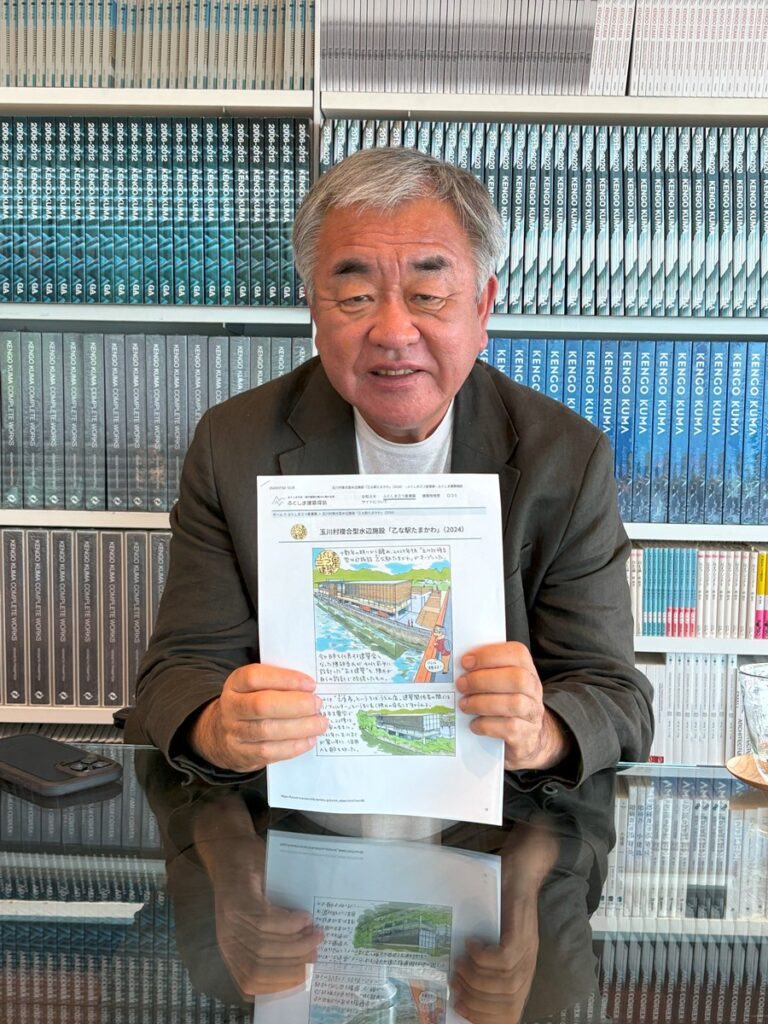

──2011年の東日本大震災以降はずっと閉じた状態でしたが、2024年に隈さんの改修設計で「乙な駅たまかわ」に生まれ変わりました。

蕎麦店は震災で廃業しました。寂しいなあ、このまま朽ち果てちゃうのかなと思っていたら、これが再生されるかもしれないという話を聞いて、すごくうれしかったです。

改修後の全景(写真:宮沢洋)

改修後の休憩スペース

──再生された「乙な駅たまかわ」はPFI事業(公共施設の整備や運営に民間の資金やノウハウを活用する事業手法)で進みましたが、隈さんはPFIのチームの一員になっていますね。

誘われて、「もちろん応援します」と言って参加しました。余談になりますが、これにつながる福島のアナザーストーリーがあって、それは以前、東京の西麻布にあった「分(わけ)とく山」なんです。

──「分とく山」は、隈さんが設計した和食のレストラン(2004年)ですね。

オーナーシェフの野崎洋光さんは、福島県の出身で、高校野球で有名な学法石川で野球をやっていた人です。彼は福島愛のすごい人なんです。その野崎さんが「あの蕎麦屋さんの建物は隈さんの設計ですよね」って声をかけてくれた。このPFI事業は最初、野崎さんが入っていたんです。けれども、立地が高級日本料理には向かないということで、業態が変わったんです。どういう業態を入れるかで二転三転して、今の形になりました。

──野崎さんの福島愛がなければ、隈さんが改修に関わることもなかったかもしれないと。

そうなんです。野崎さんと一緒にできなかったのは非常に残念でしたが、あの水際の感じはうまく再生できたなと思っています。蕎麦屋さんのときは、水際にはただ荒れ地があるだけだった。大階段もなかった。今度はインティメント(親密)な感じでつながって、すごくうまくいったと思います。

川辺に下りる大階段(写真:宮沢洋)

──いわき市の「冷泉寺」(2008年)も飛び込みで来たお仕事ですか。

これも飛び込みですね。お寺の設計は初めてでした。

冷泉寺の外観(写真:宮沢洋)

──あれ? 下関市の「安養寺」(2002年)も設計していますよね。

あちらは重要文化財の「木造阿弥陀如来坐像」を収蔵する建物です。お寺の一部ではあるけれど、あそこで仏事をやるわけじゃなく、収蔵庫みたいなものです。冷泉寺はお寺本体で、ちゃんとした仏事をやるところです。

いつかお寺がやりたいと思っていたので、それも喜んで引き受けました。敷地を見に行ったら、丘の上から海が見えるすごい景色で……。

──小名浜港を一望する場所で、「アクアマリンふくしま」も見えますね。玉川村の風景とは全く違います。建物はゲートみたいに通り抜けできるつくりですが、それも敷地を見て考えたのですか。

はい。坂道をぐーっと登っていった先に、本堂と住まいが大屋根でつながれたようなものがいいだろうと。間を通り抜けると墓地があります。

本堂に向かう坂道(写真:宮沢洋)

──屋根のストライプは何のイメージだったんですか。

本当は瓦屋根にしたかったんですが、予算がなかった。それで金属屋根にしました。それでも瓦のようなパラパラした感じを出したいと思って、模索した結果、こういうデザインになりました。

墓地側から、大屋根の下の通り抜け部分を見る(写真:宮沢洋)

──冷泉寺ができた3年後に東日本大震災が起こります。先ほど、「震災以降、福島にずいぶん通った」とおっしゃられましたが、そうした福島でのプロジェクトの縁があったからですか。

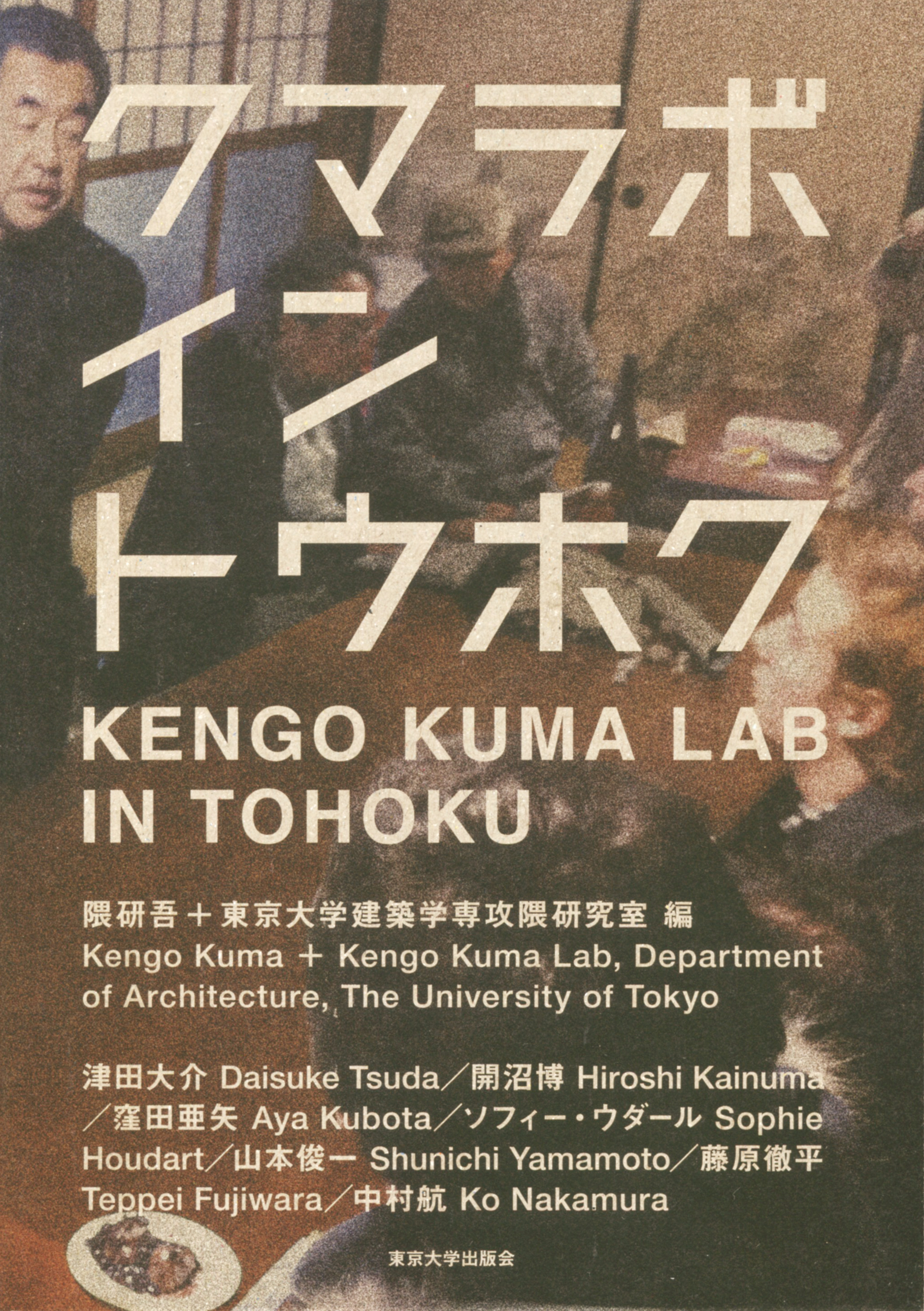

それらと無縁ではありませんが、その頃、東京大学で教えていて、震災後に学生たちと被災地に通ったんですよ。2013年から2017年ですね。それはこの本にまとまっています。

──『クマラボ イン トウホク』(2018年刊、編著:隈研吾+東京大学建築学専攻隈研究室、発売:東京大学出版会)。すみません、知りませんでした。

『クマラボ イン トウホク』(2018年刊、編著:隈研吾+東京大学建築学専攻隈研究室、発売:東京大学出版会)

知る人ぞ知る、いい本なんですよ(笑)。南三陸(宮城県)にも行っていますが、中心は、南相馬で見たり、考えたりしたことです。

大学の設計課題で福島を課題敷地に設定して、学生たちと福島に行って、福島をどうしたらいいかという案を学生にいろいろつくってもらった。特に、外国人留学生がすごく福島に興味を持つんです。

──南相馬を対象としたのには何かきっかけがあったのですか?

南相馬の居住制限区域に根本(洸一)さんという有名な人がいて、何とか農業を続けたいって日帰りで戻っては農業を続けていたんです。田畑は一度手を止めたらすぐにダメになってしまいますから。

その人のことを教えてくれたのは、以前、僕のことを研究テーマにしていたフランス人の研究者で、ソフィー・ウダールという人です(人類学者、1971年生まれ)。南相馬にこういう面白い人がいると、紹介してくれた。

福島のそういうエリアに行ったのは根本さんを訪ねたときが初めてで、すごいインパクトだった。全くあっという間に草木がぼうぼうになっちゃうんですよ。一瞬にして全部原野に戻るんだなと。学生たちと一緒に根本さんの農作業を見たり、家の座敷に行って話を聞いたりしました。学生にとっても、僕にとっても、大きな体験でしたね。

隈氏(写真:福島県)

──福島の復興についてはだいぶ進んだという印象ですか。

根本さんに初めて会ったときと比べたら、よくここまで復興したなって思います。別の世界に思えるくらいです。最初は、もう無理なんじゃないかくらいに思いましたから。

だから、浪江町の話があったときには、とにかく人が戻って来るきっかけをつくりたいと思いました。浪江の駅前は物理的には立入制限区域でもなんでもない。ただ、人が戻ってこないだけなんです。

──「浪江駅周辺整備計画」ですね。2024年10月に工事が始まったと聞いて見に行ってみましたが、駅の周りには本当に何もなくてびっくりしました。

津波で破壊されたのではなく、人がいなくなっちゃったんです。駅前にゴーストタウン的な寂しさが広がっていて、そこにどうやってか再び町の輝きをつくるか。

浪江駅周辺整備計画のイメージ図。JR浪江駅周辺の俯瞰。主要部は浪江駅の北東側(資料提供:隈研吾建築都市設計事務所)

駅の反対側には、「エフレイ(F-REI)」という研究開発拠点が「水素研究で世界一になるぞ」と掲げて、日本政府の支援でつくられるんです。それができると世界の研究者たちが浪江に集まってくる。駅の周辺も、町らしくなっていきます。

浪江駅周辺整備計画のイメージ図。公営住宅の夜景(資料提供:隈研吾建築都市設計事務所)

──なるほど、そういう計画が一方であるんですか。こんなに大きな開発計画で、しかもこんなに公営住宅をつくってどうするんだろうと思っていたので、少し安心しました。

だから、線路をまたぐブリッジ(自由通路)が重要なんですよ。毎日駅の向こうに渡るわけですから。「それならばJRの駅舎も」と言われて、駅舎も一体で全部ゼロから設計しました。そういう開発って珍しいですよ。

浪江駅周辺整備計画のイメージ図。線路をまたぐ自由通路(資料提供:隈研吾建築都市設計事務所)

浪江駅周辺整備計画のイメージ図。エリア全体の俯瞰。浪江町と隈研吾建築都市設計事務所、

伊東順二事務所、住友商事の4者でグラウンドデザインを進めた(資料提供:隈研吾建築都市設計事務所)

──広場を囲む大屋根は「なみえルーフ」という名前だそうですね。「波のような曲線はまちのにぎわいを表す」と資料に書いてありました。当然、「浪江」の「なみ」も掛けていますよね。

そうです。なみえルーフには、木をたくさん使います。浪江の町の柱は、先ほど話した水素と、大きな木の工場なんです。震災後に大きな工場(福島高度集成材製造センター、略称:エフラム)をつくったんですよ。主に集成材をつくる工場で、そこで加工した木材を使います。

浪江駅周辺整備計画のイメージ図。なみえルーフの下の交流施設(資料提供:隈研吾建築都市設計事務所)

──地元で木材が取れるというのは、設計するうえで面白いですか。

面白いですよ。日東工器もそうでしたが、木はその地域の人たちの誇りになるので、設計提案の幅が広がります。

──福島で設計するうえで印象に残っていることや、福島への思いがあれば聞かせてもらえませんか。福島で建築を学んでいる若い人に向けてエールになればいいな、と。

福島って、「浜通り」「中通り」「会津」の3つに分けられますよね。県の中にそういう多様性とか、対立を秘めている都市って珍しい。それがすごく面白いと思いますね。

──私もこの「ふくしま建築探訪」の仕事をするようになって初めて、あの分け方の意味がわかりました。

場所が近くても、その3エリアで全然違う。基本的に流域圏で分かれているわけですが、流域圏というのは、普通は横なんですよ。福島は縦に流域が分かれている。日本の県の中でああいう多様性や緊張感を秘めている県って、他に思いつかない。ひと口に福島県と言っても、いろんな設計のアプローチができるので、それが面白い。

──緊張感もある、と。

そう、流域圏ごとの対立競争があるから面白いんです。違いがあるから、違う発想が生まれる。

──なるほど。だから隈さんの設計は、いつも敷地を自分の目で見てからスタートするんですね。

福島はそういう意味で、建築にとっての自由があるような気がします。それぞれのローカリティが強い一方で、都市間の近さもある。ローカリティと近接性の両方があるから、若い人は自由に自分の道を切り開けると思いますね。

隈氏(写真:宮沢洋)

──このサイトを見て、福島県に建築を見に行こうと考える人が増えていってほしいのですが、そういう人に何かアドバイスはないでしょうか。

福島はやっぱり建築家の大高正人さんが最初のレールを敷いた人ですよね。大高さんの建築が結構残ってるんでしょう?

──最初期の前川國男の下で担当した「福島県教育会館」が福島市内にありますし、晩年のものが三春町にたくさんあります。「福島県立美術館」も福島市にありますね。

大高さんのルーツがあるってことは面白いし、一方で全く毛色の違う槇文彦さんの作品(二本松市の「福島県男女共生センター」)なんかもある。建築を見て回るうえでも、ある種の多様性を発見できるのが面白いと思うな。

──おっしゃる通りで、福島の建築には本当に多様性があります。その魅力を多くの人に知ってもらえるように今後も頑張ります。本日は貴重なお話をありがとうございました!

インタビューは2025年7月2日に、東京・外苑前の隈研吾建築都市設計事務所で実施した。左は聞き手の宮沢洋氏(写真:福島県)